documenta 9

13. Juni bis 20. September 1992

Museum Fridericianum, documenta-Halle, Neue Galerie, Ottoneum, Orangerie, Kasseler Innenstadt, temporäre Pavillons in der Karlsaue

Ausstellungsplakat documenta 9

Träger

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs GmbH

Geschäftsführer

Alexander Farenholtz, Frank Petri (Prokurist)

Ausstellungsleitung

Jan Hoet

Team

Pier Luigi Tazzi, Denys Zacharopoulos, Bart de Baere

Berater

Johannes Cladders, Henry-Claude Cousseau, Franz Meyer, David Ross

Grafisches Erscheinungsbild

Marleen Deceukelier, Sony van Hoecke

Ausstellungsarchitektur

Paul Robbrecht, Hilde Daem

Pressesprecherin

Claudia Herstatt

Organisatorische und technische Leitung

Winfried Waldeyer

Sekretariat

Susanne Müller

Exponate

1.000

Gesamtzahl / Künstler / Künstlerinnen

191 / 165 / 26

Besucher

615.640

Eintrittspreise

1 Tag: 20 DM, ermäßigt 12 DM

2 Tage: 30 DM, ermäßigt 18 DM

Abend: 9 DM, ermäßigt 5 DM

Dauerkarte: 100 DM, ermäßigt 50 DM

Gruppe: 16 DM/Person, ermäßigt 6 DM

Budget

18.645.501 DM

Kataloge

Bd. 1: Essays, Biografien

Bd. 2: Künstler A-K

Bd. 3: Künstler L-Z

Liste der ausgestellten Arbeiten

Christoph Becker: Kürzführer

Edition Cantz, Stuttgart

deutsche und englische Katalog-Ausgabe: 95,- DM

Katalogredaktion

Roland Nachtigäller, Nicola von Velsen

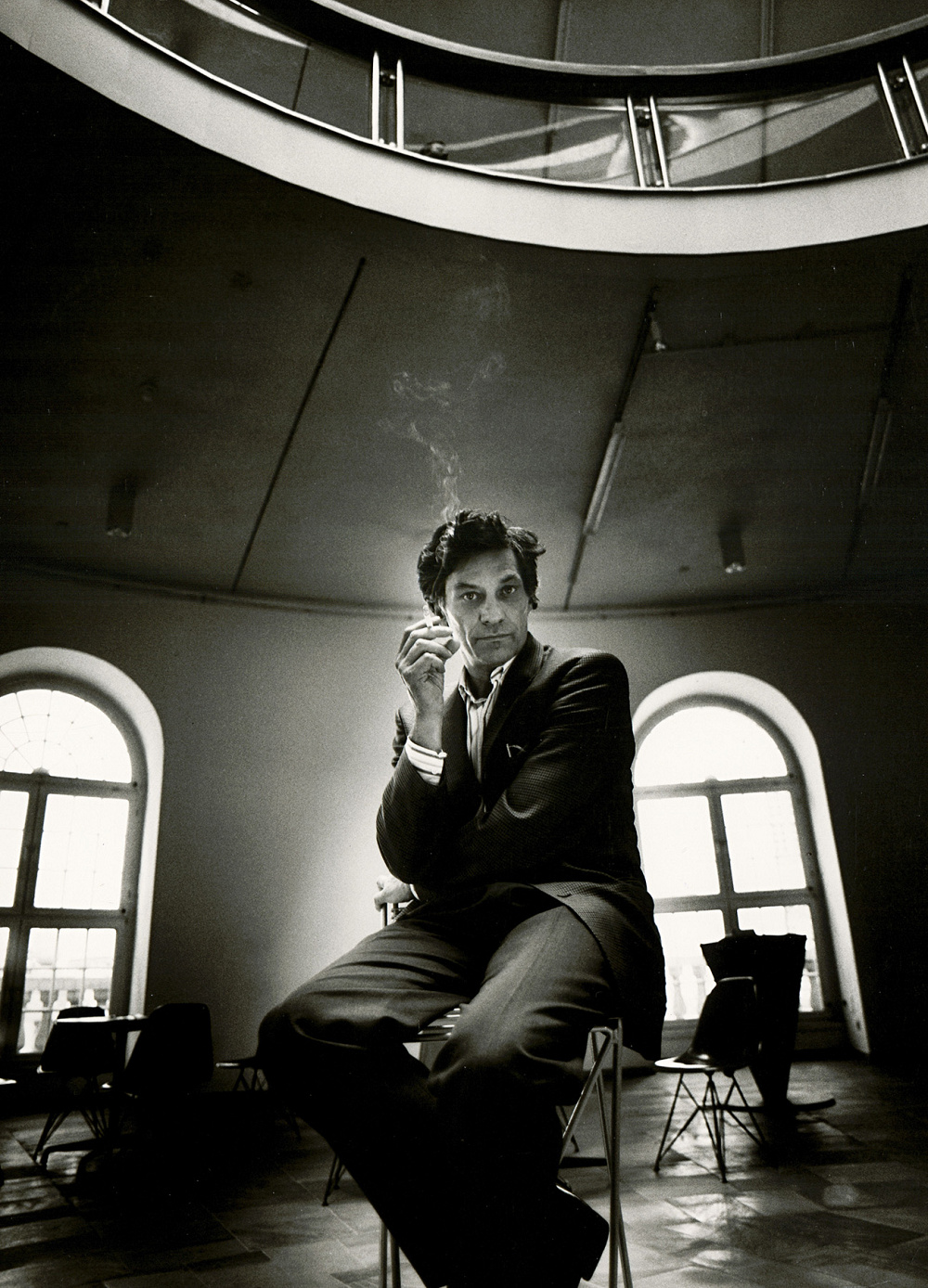

Dirk Bleicker: Jan Hoet während des Aufbaus in der Rotunde des Museums Fridericianum, Signatur: docA, MS, d9, 10047750