documenta 6

24. Juni bis 2. Oktober 1977

Museum Fridericianum, Orangerie, Neue Galerie, Karlsaue

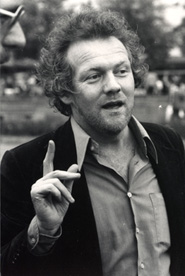

Galerie m, Bochum: Manfred Schneckenburger, künstlerischer Leiter der documenta 6, Signatur: docA, MS, d6, 10037000

Träger

documenta GmbH

Geschäftsführer

Rolf Lucas

Ausstellungsleitung

Manfred Schneckenburger

documenta-Komitee

Arnold Bode, Gerhard Bott, Edward Fry, Erich Herzog, Klaus Honnef, Jan van der Marck, Wieland Schmied, Evelyn Weiss

Konzeptausschuss

Lothar Romain, Manfred Schneckenburger

Arbeitsgruppen

Klaus Honnef, Evelyn Weiss (Malerei/Fotografie); Edward Fry, Jan van der Marck, Günter Metken, Manfred Schneckenburger (Plastik/Environment); Erich Herzog, Carl Albrecht Haenlein, Wieland Schmied (Handzeichnungen); Gerhard Bott, Michael Maek-Gérard (Utopisches Design); Ulrich Gregor, Peter W. Jansen (Kino der 70er Jahre); Birgit Hein (Experimentalfilm); Wulf Herzogenrath (Video); Rolf Dittmar, Peter Frank (Künstlerbücher); Joachim Diederichs (Performance/Aktionen)

Grafisches Erscheinungsbild

Karl-Oskar Blase

Ausstellungsarchitektur

Alfred Kilian, Klaus Hüsch

Besucherschule

Bazon Brock

Videodokumentation und –analyse

Karl-Oskar Blase

Projektingenieur

Frank Barth

Sekretariat

Ulla Hahn, Margret Loesdau, Justine Uffelmann

Büro in New York

Nancy D. Rosen

Exponate

1.400

Gesamtzahl / Künstler / Künstlerinnen

624 / 558 / 66

Besucher

355.000

Eintrittspreise

2 Tage: 13 DM

3 Tage: 16 DM

10 Tage: 50 DM, ermäßigt 25 DM

Dauerkarte: ermäßigt 40 DM

Gruppe: 6 DM/Person, ermäßigt 3 DM

Budget

4.800.000 DM

Kataloge

Bd. 1: Malerei, Plastik, Performance

Bd. 2: Fotografie, Film, Video

Bd. 3: Handzeichnung, Utopisches Design, Bücher

Paul Dierichs KG & Co, Kassel

3 Bd.: 75,- DM

Katalogredaktion

Joachim Diederichs, Rolf Dittmar, Reinhold Hohl, Gabriele Honnef-Harling, Michael Maek-Gérard, Manfred Schneckenburger

Ausstellungsplakat documenta 6